第十二届中国摄影年度排行榜丨陈川端:埃弗雷特笔记

陈川端

以影像与文本作为媒介,起始于个人情感与经历的纪实,关注人与自然的联结与现代生活里的呼告,对自然科学与神秘主义着迷,尤其偏爱虚构的事物。

创作摄影书《Restrained Orders》、《Belly of The Giant Serpent》、《Restorative Topophilia》;作品曾入选TOP20·2019中国当代摄影新锐,第三届中国青年摄影师支持计划-专业组;获2024三影堂摄影奖(TSPA)大奖,2024小米徕卡影像大赛组图银奖,图虫OPEN SEE评委选择奖。曾举办个展「旷野呼告 Confessing In The Wild」、「这片土地使我痊愈 Restorative Topophilia」、「克制秩序」、「无根据颂」等。

访谈文章

陈川端:追溯梦见宇宙的能力

问 /《丽水摄影》杂志 答 / 陈川端

小镇传送点

Q:首先请您简单作个自我介绍,生活中的您是一个怎样的人?

我是川端,以影像与文本作为核心的创作者。生活中对很多事物接受度很高,不在意很多事情,但相反会在意其他的事情,松弛的同时自律性很强。

Q:能否介绍一下《埃弗雷特笔记》这件作品?它的创作动机是什么,您是如何考量它的?

《埃弗雷特笔记》这组作品是我对“失去梦见宇宙的能力”的一种追溯。最初的动机就是源于这种深层的丧失感:从很小的时候起,我便能梦见巨大的、旋转的星系,梦见自己被引力带进深空,穿越泡泡般的宇宙边界。但成年后,那种梦境慢慢消失,我意识到这本质上是一种“感知能力”的丧失,于是我试图通过影像重拾梦境,这包括复现梦中的场景,童年时的宇宙幻想,以及学生时代的科学探索等等,目前作品中也以一种微妙的方式设定了三条叙事线,分别是「蓝色彗星的陨石」、「洞穴是永恒的黑夜」、「编号84003」。

天文观测

其中「蓝色彗星的陨石」是一个围绕“记忆中的宇宙事件”展开的影像探索,源自一次深刻的梦境:一颗蓝色彗星划过夜空,它的陨石缓缓坠落,穿过我的身体,温热也缄默,像某种被选中的仪式。图像不仅是对身体感知与想象力的回溯,也是坠落的证据,是对宇宙链接的回音。在这条叙事线中,我捕捉夜空中无声移动的光点,有待证实的档案,记录下身体的灼烧,还有重构的、已被消除的挟持记忆。我相信这颗陨石至今仍留在我的身体里——它仍然很缄默,但从未真正静止;「洞穴是永恒的黑夜」,则是我所预设的、同样发生第三类接触的试验场,作为永远黑暗的地方,未知的声响乃至无法被理解的存在躲藏在这里,永远在人类的观察之外,但我会希望自己是被选中接触的个体;「编号84003」则展示了研习行星地质学与天体物理的视觉转译,从爱好者阶段的天体观测,到真实的样本与切片等等。

昴星团

《埃弗雷特笔记》的标题出自多元宇宙理论(多世界解释)的创始人埃弗雷特(Hugh Everett III) ,他主张量子系统始终按照薛定谔方程无塌缩地演化(即“纯波力学”(pure wave mechanics)),测量过程并非引发坍缩,而是使测量装置与被测系统纠缠,从而形成多个“分支”(branches)宇宙。换言之,每一种可能的测量结果都在某个平行宇宙中“真实”发生,但每个观察者只能见到自己所在分支的结果。形象地说,在他的理论解释下,宇宙如同一只阿米巴变形虫,不断进行着分裂。而这也与我在梦境中的观测完全契合:当梦境的频率与某一个分裂出的宇宙“共振”,做梦的人就穿越到了那一分支之中,发生着那一个宇宙的故事,遵循着那一个宇宙的法则。而在形态上,多元宇宙仿佛游离的、尺寸无法测量的软体生物,在更高维度的存在中才可观测。

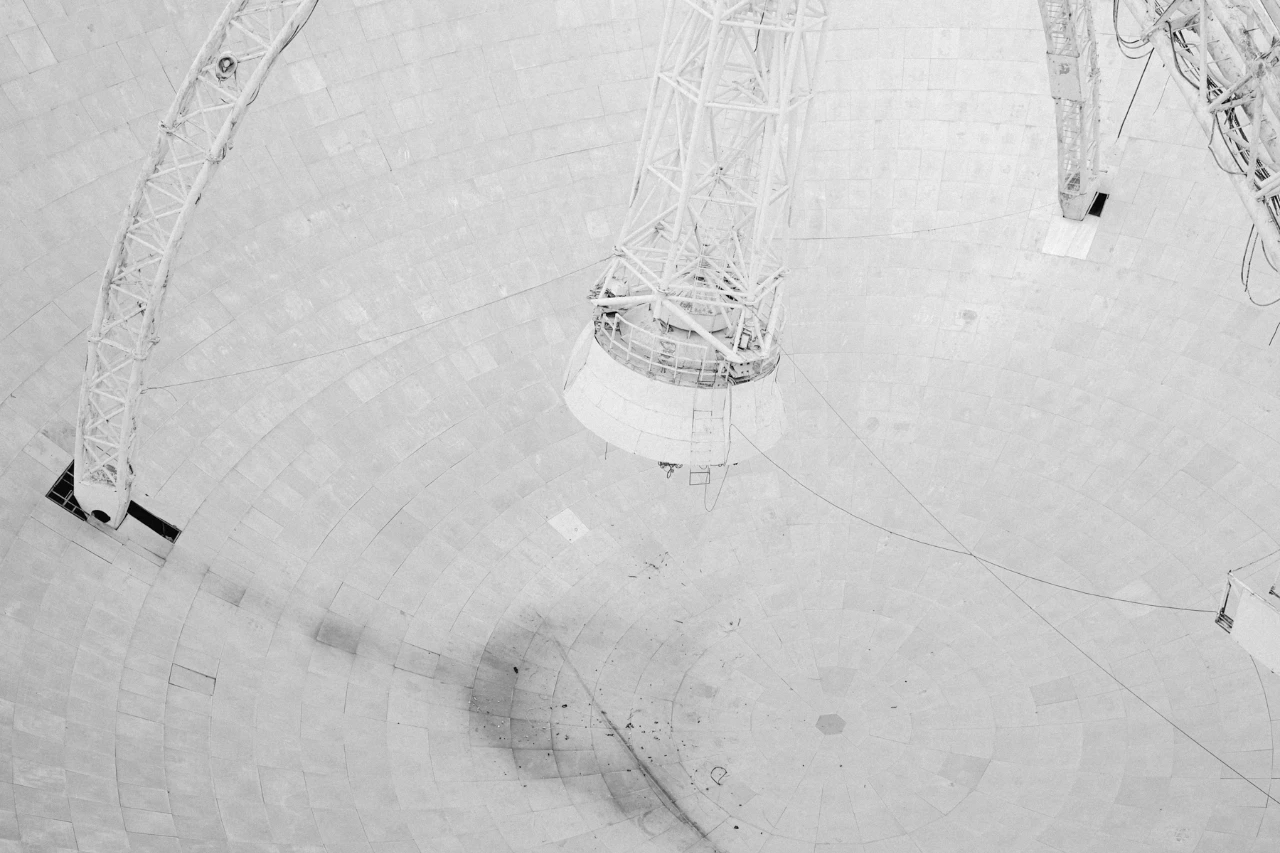

射电望远镜的遗迹

而对于“梦境能力”缺失的情感体验,也与埃弗雷特本人的悲剧隐喻进行了呼应:他的女儿伊莉莎白(Elizabeth Everett)在1996年自杀身亡,生前长期饱受精神疾病困扰,她在遗书中写道,想“加入”或“去往”另一个宇宙,与她的父亲在一起。在进行这一作品的创作过程中,有时身在幻想与现实的夹缝,也能共情到许多仿佛宇宙中垂落的孤独与难以言说的沉默。

Q:能否简单聊聊这件作品的创作过程?

《埃弗雷特笔记》这一作品仍在创作中,影像与文本作为核心,虚构叙事是实现这一作品的路径,在图像的创作过程中,直接摄影与基于摄影的生成式AI的数字图像是主要的手段,未来也将实践更多媒介的探索,实现我的宇宙观。

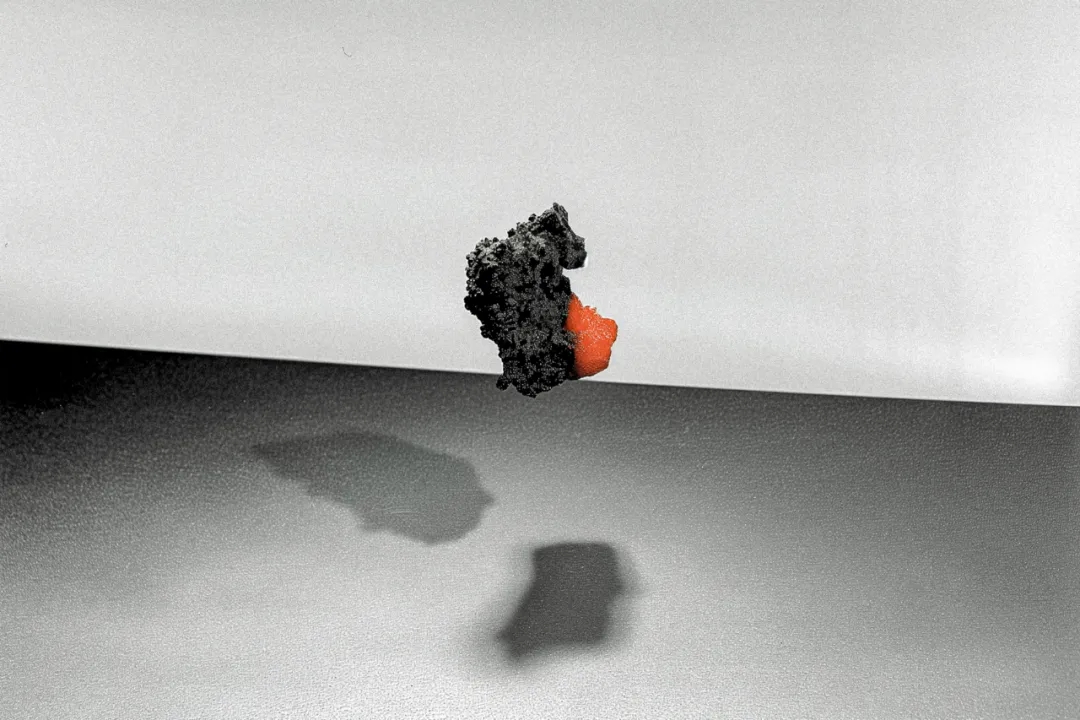

坠落的宇宙心脏

Q:在您的作品中,摄影似乎是构建梦境和故事的工具。我们通常认为AI在构建超现实或梦境画面上更具优势。为何您在创作中坚持使用直接摄影?或者说,这两种媒介在您的创作中是如何分工的?

我非常认同AI在构建超现实或模拟梦境体验上更具优势(尤其在图像制造上),但在我个人的创作路径中,哪怕基于“虚构叙事”这样的方式,我仍然是在“摄影”的语境下使用数字技术与AI,我会压缩它们在图像制造上的“创造力”,直至它们与相机一样,成为单纯的“工具”角色,而我拥有几乎所有的控制权。

直接摄影,对我来说从来不是复制现实的工具,直接摄影之所以在我的创作中仍然重要,是因为它始终与时间、与身体、与在场体验与真实性强相关。并且对于最终作品的视觉呈现,不管从图像质量还是内核的传达,简单的AI生图也并不能达到我的要求,也因此我的生成过程往往会依赖摄影图像作为基底,甚至在整个工作流上都接近摄影。摄影与AI并非是传统与替代者的关系,而是一种并置,它们各自通向不同的感知入口,但都作为工具,成为我表达的延伸臂。

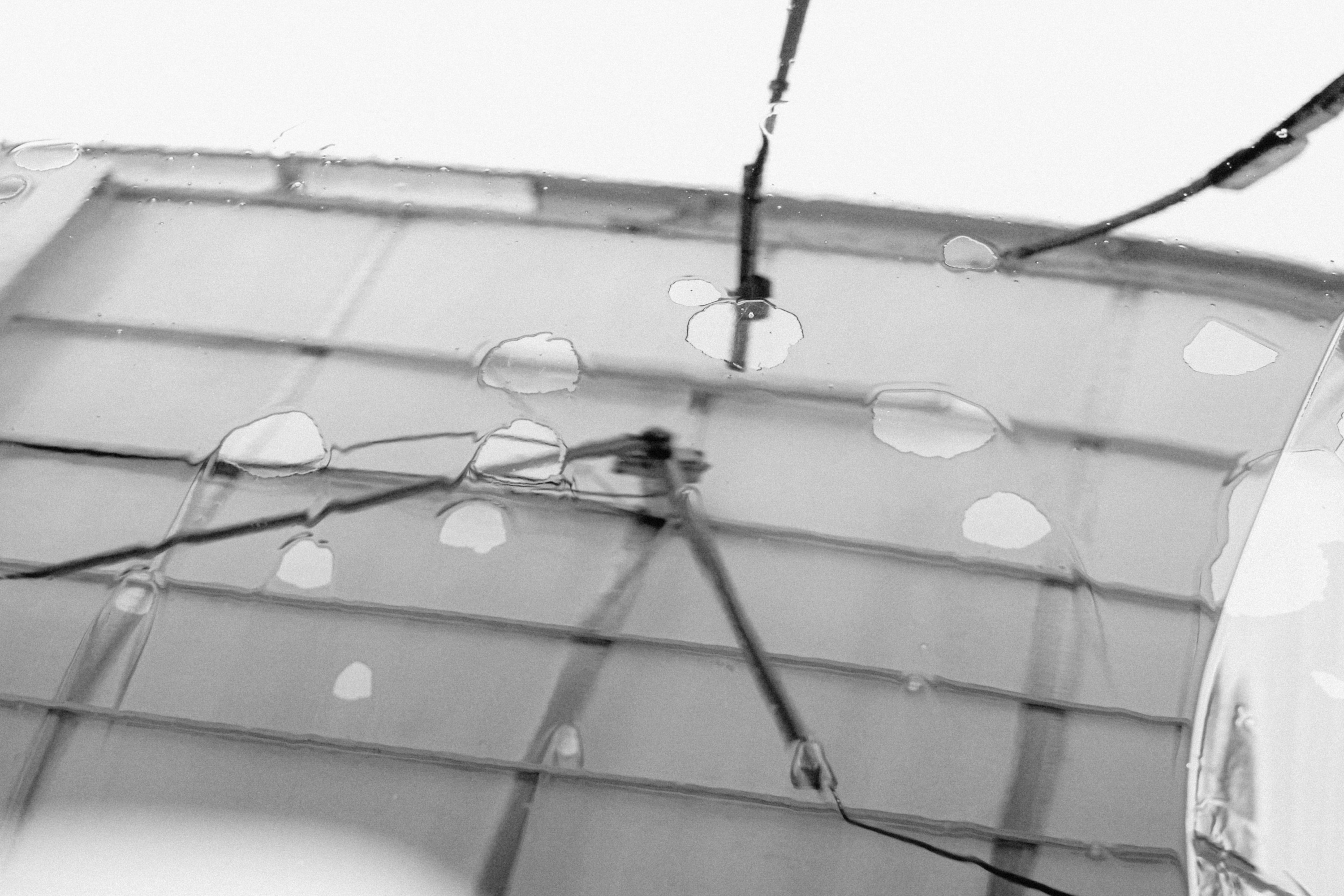

探测器

Q:关于作品的实现方式,您提到以“影像与文本为核心”。能否更具体地谈谈“文本”在《埃弗雷特笔记》中是如何与影像互动的?对于这件仍在进行中的作品,您构想的最终形态会是什么?对于作品的最终呈现方式,您是否有过设想?

《埃弗雷特笔记》其实从一开始就带有“以文本为引力场”的预设,文本既需要成为影像的注解与旁白,也要成为制造一个时空错位的临场体验的媒介(在我的创作中与影像同样重要)。比如我会写下“陨石温热也缄默”,然后再用一系列影像慢慢去靠近这个“虚构”的“事实”。这种“互相追逐”的结构,使影像与文本始终处在一种不稳定的呼应状态里,它们共同被观测的过程,其实也和埃弗雷特的多世界解释有某种异曲同工。

关于项目最终可能的呈现,我会有幻想与预设,可能是结合影像与装置的一整个场域的构建,但是目前这样的最终形态超出了我的创造力,所以我也不确定;当然我也预设过更为“摄影”的版本,比如一本混合手稿体的书,既像旅行笔记,又像科学日志,也像某种遗书。它不会是线性的,读者可以像进入一个平行宇宙那般随意穿梭,影像不是图示,而是证据,而文本不是说明,而是召唤,最终的呈现也不是“解释”,而是一种混合幻想与真实的“进入”。

把你看到的都告诉我

Q:您认为这件作品和您之前的其他作品有什么不同?

概念、内核、具体的记忆,事实上这一件作品在很早的时候就有想要实现的想法产生,作为对于童年“想要成为天文学家”梦想的一种延续。

Q:您的创作手段是否有受到其他艺术家,或者其他作品的影响,可以稍微讲一下吗?

虚构叙事以及非常具体的将直接摄影与数字技术进行结合的创作工具其实是在我之前的作品《巨蛇之腹:预言》的创作过程中自发形成的路径,这一组作品不得不进行虚构且营造超自然/神秘主义氛围的必要性,在创作手段上,《埃弗雷特笔记》实际上是一种延续或者自我检验。

但围绕作品的叙事性,在叙事逻辑上或许受到了罗兰·巴特(Roland Barthes)的《An Introduction to the Structural Analysis of Narrative》影响;这组作品也可以作为呼应保罗·利科(Paul Ricoeur)关于“叙事身份”的讨论:叙事作为自我表达的工具,让创作者可以通过重构个人和集体记忆来探索身份和经验;以及米歇尔·福柯(Michel Foucault)所讨论的权力与知识关系中的叙事,叙事经常被用来质疑和挑战主流话语结构,为边缘群体和少数民族发声,在《埃弗雷特笔记》这组作品未涉及,但给我带来了重要影响。

巨石阵

三星系统

另外我曾经非常迷恋罗伯托·波拉尼奥(Roberto Bolaño)的跨界叙事的文学风格,现实与虚构的融合时而神秘,时而残酷,带有隐藏的故事与潜藏的情感,这也是我所偏爱的某种摄影上的风格,纪实性在虚构的外表下蒙上一层浪漫与隐喻。

视觉艺术方面,我也是在最近两三年实践并深化了自己的创作路径后,意外发现Antone Dolezal & Lara Shipley这两位摄影师的创作方式与所关注的议题和我有很多相似的地方,比如藏匿在虚构外壳下的权力指控,比如基于超自然与档案的创作方式等等,我会为这种创作者之间的共鸣感到兴奋,这意味着我们或许是类似的人。在与see-zeen合作的摄影专题「神秘主义显现」以及撰写的评论文章中,我们还收录了Elena Helfrecht,Emilia Martin,Tomasz Kawecki和Gui Christ等人的作品,大家在语言上都存在某种共性,借助摄影,传递出关于存在、记忆、反叛与自我救赎的叙事,或许对于读者来说可以作为一种创作手段的延伸观看。

故障信息

Q:我对于您“构建梦境”的能力感到惊讶,可以聊聊您是怎样“锻炼”这种能力的?可以给创作者们一些建议吗?

事实上这是从小就拥有的一种能力,也可能在年幼时我非常迷恋各类纪录片和科教频道的节目,对于自然科学与未知事物很是着迷,这使得我的梦境非常丰富,给我的人生与创作带来了诸多灵感。

学生时代我也非常喜欢看书,也会为了锻炼叙事文学的能力在清晨记录下自己的各种梦境。在做梦之外,我曾经对于二次元、科幻电影、奇幻主题的各类游戏也很是着迷,或许或多或少都对于“构建梦境”所需要的虚构的能力有所裨益。

给到创作者们的建议,反而是可以多做一些“不是摄影”的努力,比如多看书,多接触其他的艺术形式,或许可以期待对于视觉创作过程中的反哺。

时间的涟漪

32003号陨石样本