第十二届中国摄影年度排行榜丨王海江:明室—从刺点到脉络的叠加

王海江

浙江萧山人,毕业于西北工业大学,现工作生活在杭州,个人创作通过摄影、装置、文本等不同媒介进行综合表达,持续探讨当下社会活动与自然环境的因果关系。作品曾获TOP20·2023中国当代摄影新锐、2023“藏·摄影在当代奖”首奖金奖、2022首届集美中国新风景摄影十杰,在中国美术学院美术馆、浙江美术馆、浙江展览馆、公望美术馆、兑艺美术馆等地展出。

访谈文章

王海江:从河流到海洋,我们将获得自由

问 / 阿改 答 / 王海江

洞头仙叠岩大沙岙,35'12''

洞头仙叠岩大沙岙,35'12''

Q:最近的系列,你用了一个特别著名的名字“明室”作为系列名称,为什么?创作缘起是什么?

“明室”作为最新系列作品的名称,我的第一直觉反应是这个作品运用流明印相工艺,采用直接接触摄影的方式,可以在室内外明亮环境的状况下进行创作的,希望它是游离于传统暗房复杂操作之外的一种方法。

最初的想法从“明室”字面意思上理解的更多一点,相较于“暗房”这个参照物名称来说,就是解读“明室”跟“暗房”矛盾对立的关系。

当时我对于这个作品的命名,没有想要跟罗兰·巴特写的著名摄影理论巨著《明室》直接联系起来。但是,我在作品说明里还是阐述了关于《明室》理论中“刺点”的核心概念,以此致敬罗兰·巴特。

用流明印相进行创作的缘由,主要是因为我近几年也一直在学习和研究摄影的传统工艺,比方说蓝晒、明胶银盐、范戴克、铂金印相等等。这些传统工艺中我关注到流明印相工艺使用的人还是比较少的,而且流明印相对于我来说是比较简单的操作方法,通过底片跟相纸直接在太阳下曝光,再生产新的影像。因此我对自己的影像创作提出了更新的要求,希望借助一种全新方式把我想表达的意象,通过另外的形式给它展现出来,体现出它的差异性。

宁波北仑下三山北仑山,35'30''

Q:我估计很多读者对流明印相都不太了解,能否普及说明一下?

流明印相也是摄影传统工艺的一种,不过大家确实都不太了解。我们知道流明是描述光通量的物理单位,用来表明光线强度。它的操作方法需要把底片放在相纸上,不需要放大机,在阳光下进行晒相,最后用定影液定影相纸。晒相过程就是利用太阳光直接在那个相纸上反应,让光与影在未经干预的情况下作用于相纸,利用纯粹的阳光下曝光直接生产新的影像。

这意味着底片与相纸之间没有隔阂,光线穿透底片,在相纸上留下痕迹。整个过程都是可以在明亮环境下完成的,不需要在暗房里操作。其中用到的工具和材料,主要是底片、透明玻璃板或者亚克力板、相纸(包括放大纸、专业印相纸)、定影液、夹子等,当然最重要的是阳光。

象山涂茨饭桶山,17'18''

温岭水桶岙小斜头岛,20'15''

温岭水桶岙小斜头岛,20'15''

Q:为什么想到用这种方式来做创作?(或者说,有点二次创作的意思)

我想这是实验也好,尝试也罢,算是我创作的一个新阶段。就像你说的,其中有进行二次创作的意思,因为通过影像与相纸的结合,然后又创造出新的影像,这是全新的概念,跟以往用传统相片冲洗、物影接触印相又会不一样。而且我慢慢体会到使用无相机方式进行创作的可行性,不像原来那样全部依靠相机设备才能够完成。

至于为什么想要这样操作,一方面是基于对传统影像制作工艺的一些了解,做了相结合,同时兼具开创性吧。据我了解,这种方法应该之前也是没有人使用过的。另外,这次创作的内容跟海有关系,想对拍摄主题进行深化。我研究了很多有关海的影像、图片、地理等,也差不多用两年的时间跨度对海岸线进行田野考察。我希望做的作品完全体现出那种斑驳感,或者有一种伤害的意味在里面。

苍南玉苍山园屿尾,40'23''

宁波北仑郭巨洋小猫岛,1h23'50''

Q:这些照片的曝光时间都不同,从十几分钟到一个多小时都有,你如何判断该曝光多久?中间能将底片和相纸分开,接着再贴合进行二次曝光吗?

《明室》系列里面这些照片的曝光时间都不一样,从十几分钟到一个多小时都有。其实创作的时候,这个时间是没有办法来掌控的。每天太阳光线的流明强度是不一样的,夏天肯定要比冬天流明要强,就算在差不多的情况下,因为天气原因随时都有光线的变化,相应的太阳光的流明也有变化,所以说时间上的度很难来把握。当然也不是曝光一次马上就完成了,需要不停尝试,分不同的时间段来曝光。同样一张底片可能会曝光制作好几张,再从中选择最满意的那张,应该就是让流明强度和曝光时间达到一个比较契合的点。

可以将第一次曝光的底片跟相纸分开,然后再放上其他的底片重新二次曝光,或者把多张底片贴合在一起进行曝光,我会根据底片素材和画面构图调节操作的步骤。

象山白沙湾岭观日亭,20'48''

象山鹤浦鬼礁坑头,39'45''

Q:我发现你很喜欢拍水——从《支流》的河流到《明室》的海,为什么?

喜欢拍摄跟水相关的系列,倒没有很刻意,但是从《支流》到《明室》,还是有一个延续的过程。《支流》关注于河流,《明室》关注于海洋,都聚焦在水系,这个有具体的相关性。

从我最初的影像创作开始,中间都有一个完整脉络,《羊山濯濯》到《你好,宋徽宗》,然后《支流》,再到《明室》,都围绕一条非常重要的线索,就是当下自然环境与人为破坏之间的因果联系。

再回过来看,从《支流》到《明室》,我用“从河流到海洋,我们将获得自由”这句话来做作品的引言,正是延续了这样一个线索和脉络吧。为什么我在《明室》的作品说明里也强调了脉络的问题。因为《明室》里想表达的海洋环境被污染、破坏,也是延续了《支流》中人为破坏造成水系环境地理的变化,所以我就从这个着眼点入手,组织素材,开始田野调查等。

洞头半屏山牛鼻屿,31'08”

苍南炎亭扁礁,35'21''

Q:你觉得自己的性格对摄影创作有什么影响?会有那部分是自己想要突破或反叛的吗?

肯定有影响。自己的性格相对于说偏内向吧,也不会说很open的那种。影像创作还是会从自己的内心出发,根据我心里所想的东西,来做持续性的工作。当然如果真的是把摄影作为艺术创造的一个媒介手段来说,还是要不断的去尝试、去实验,不能就拘囿在原来自我的框架里面。

我认为自己在创作的边界和方法上,需要突破的,包括这次我运用流明印相的传统工艺,就是采用无相机的方法。所以我还要不停去学习,去看好的展览,去吸收别人创作的精髓。在别人的思路方法上,重新再反过来审视自己的作品,然后得到不断的提高。

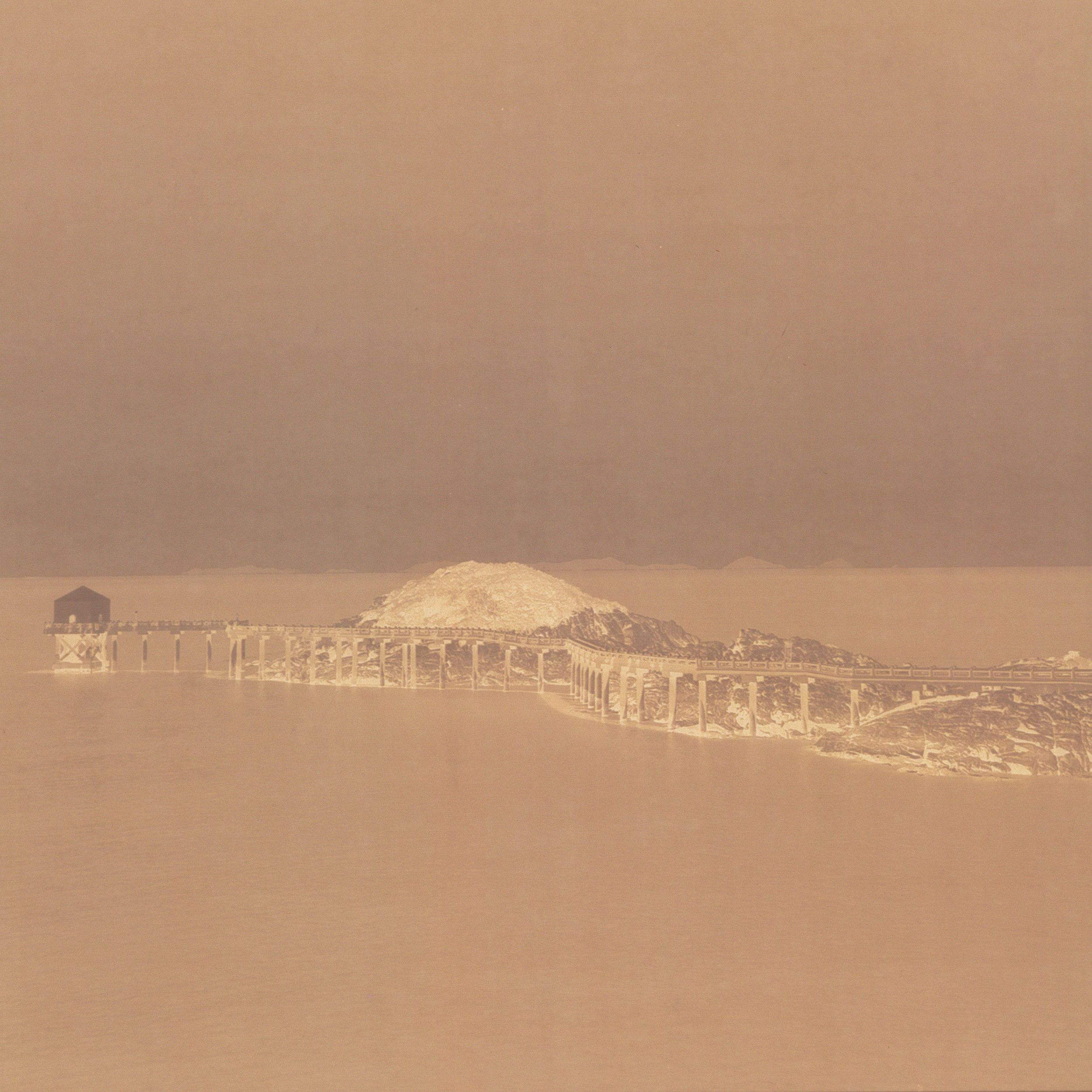

岱山秀山岛长跳,25'45''

温岭石塘东海好望角,22'36''

Q:对ai生成影像这件事怎么看?包括Midjourney一类的生成式ai已经存在好几年了,也有一些艺术家在应用甚至拿到不错的摄影艺术类大奖,你对此类科技进展和工具抱什么态度?

近年来利用人工智能创作的影像越来越多,对摄影确实构成了很大的冲击。面对汹涌而来的人工智能时代,摄影正经受着前所未有的质疑。但仔细分析就会发现,这些图像虽然在技术上无可挑剔,却缺乏昔日摄影中那种打动人心的力量,鲜少能调动人内心深处的本真反应。

摄影其实是一个综合性动作和行为,它包括摄影客体(拍摄对象)、摄影装置(相机)和摄影主体(摄影师)的在场,而照片实际上是这三者协调反应的结果。这就意味着,摄影和现实有着天然的关联,它不可能是纯虚构的。同时,摄影需要摄影师在场,才能对相机的操控以及摄影师的主体性得以充分展现。这些跟摄影“主体性”和“在场性”相关的独特属性让它足以抵挡住任何虚拟影像的冲击。

相比之下,人工智能图像如果不能进入一个更大的文化系统,并被更大的语境概念所整合利用以产生意义,就难免显得轻薄而幼稚。所以我认为人工智能图像越是泛滥,摄影就越显珍贵,现阶段自己不会用AI工具来创作作品。

三门木杓村小牛嘴,29'05'',未定影

三门沿赤乡牛尾塘,1h45'28'',未定影,多底合成印相

文章来源丨象外