第十一届中国摄影年度排行榜丨方政:地方美术学院本科毕业展

方政

夹山改梁Jasagala联合发起人,加州大学洛杉矶分校讲师,广州旧媒介科技有限公司执行董事。实践涉及游戏、影像装置、生成艺术、写作、商业以及教育。二零一八年本科毕业于中央美术学院版画系,二零二一年研究生毕业于加州大学洛杉矶分校媒体艺术系。现工作生活于洛杉矶与广州。

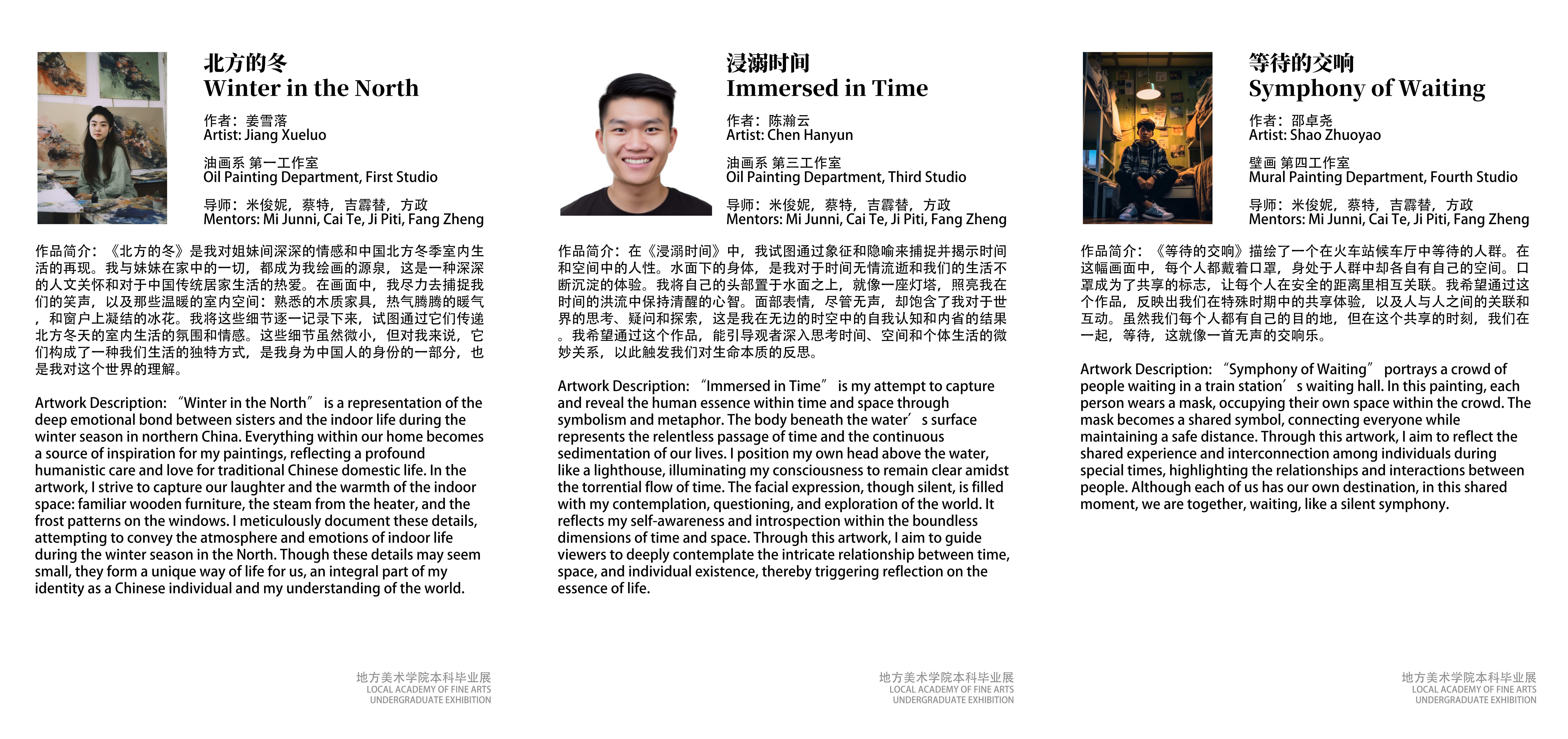

一场不存在的毕业展后记

(2023年)5月末,我在微信公众平台“夹山改梁 Jasagala”上发表了一篇以“地方美术学院本科毕业展”为题的文章。这篇关于美术学院本科毕业作品的推送完全由机器学习自动生成,其中的学生照片、姓名、作品图片、作品标题、作品阐述,全部都是由ChatGPT和Midjourney在我的引导下自动完成,且没有任何后期的手动修改。不承想,几小时内就突破了10万次阅读量,并不断攀升。我在此之前也发表过类似的文章,但是以往的这几篇文章仍只停留在我们已有的读者圈子中,并未被摆放到公众层面进行讨论。刚好,《画刊》邀请我写一篇基于此事件的专栏,我也正好借此机会来聊聊我对人工智能、学院教育、原创与风格等问题的一些拙见。

作品名称:《纵横交错的寓言》

作者:黄锦轩

院系:版画 第四工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

这篇推送的图文创作过程和我一开始所设想的其实略有出入。最开始我的设想是直接将真实存在过的学生作品作为图片提示词,但后来还是决定用纯文字提示词(prompt)作为唯一的生成源,效果居然意外地不错。比较花时间的部分反而是作者照片这块。在保持真实性的前提下尽量做到多样性并非一件易事,归根结底可能还是因为人脸是人类最为熟悉与敏感的图像信息。

绘画与雕塑部分其实是最容易生成的。绝大部分情况下,我只需用几个关键词写出作品中大致的内容,再加上一到两个知名艺术家的名字,如里希特、彼得·多伊格、刘小东、大卫·霍克尼等。

作品名称:《直到大厦崩塌》

作者:谢秋水

院系:实验艺术

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

作品简介部分,我则是在使用ChatGPT4的基础上,花了非常多的前期准备工夫,通过不断地对话来构建出一个符合我要求的语境。基本上,我需要提前对作品解释的深奥程度以及其多样性进行细致的筛选和设定,而之后我将使用三个左右的关键词得到作品阐述。例如,对于传统的媒介,我会倾向于让作品描述保持比较简单的状态;然而,对于新的媒介,我期待其阐述得“稍为晦涩”;至于人文学院,则是“美术史语境,需要极为晦涩难懂,并包含哲学家与学术名词,并用德语标注”。

作品名称:《城市印记》

作者:程骐

院系:版画 第二工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

然而,这篇微信推送文章,或者说这件作品,它的出发点其实并不完全是关于人工智能,而是落脚于艺术教育系统。早在几年前,我其实就试图做类似的尝试,不过受制于实施难度与时间的限制,一直只悬停在脑海之中,没能将这个想法在现实层面落实下去。我对于艺术学院的教育有一种仿佛轮回了千万遍的倦怠之感。这种倦怠不仅仅只是针对学生创作的内容或形式,更是在学院教育本身。我曾就读于中央美术学院附中,后保送至央美造型学院,接着去加州大学洛杉矶分校读研,随后在美国留校担任讲师至今。不知不觉在艺术学院的教育系统中已经待了10多年了。记得在央美读本科时,我和我的同学们差不多已经能准确预测每届每个院系,甚至每个工作室作品的面貌、风格、创作的主题、内容,以及新媒介的比例。如果到了展览现场,则是几乎20米开外就能认出是哪个工作室的作品。在随后接触机器学习的过程中,我也获得了一些新的视角去思考、去反思何为“新”、何为“教育”。

作品名称:《城市之环》

作者:王语嫣

院系:雕塑系 第五工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

在机器学习中有一个叫作“过拟合”的概念。大部分情况下,生成式机器学习就是根据现有的数据集,寻找一个可以生成接近原数据样本的新数据的函数。但是,如果作为输入源的样本太少或者多样性太差,当一个模型过度复杂时,可能会过于适应训练数据中的随机误差或噪声,而不是背后的潜在关系。过拟合的模型在训练数据上表现优秀,准确率高,但是当应用到新的、未见过的数据上时,其预测性能通常会下降。原因在于该模型已经“记住”了训练数据中的特定噪声和异常值,而非学习到数据背后的真实趋势和模式。

作品名称:《季节游戏》

作者:苏煜晨

院系:实验艺术

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

在根源上,这批机器生成的毕业作品之所以在风格和表现上与真实作品如此接近,实际上是因为在艺术教育,甚至更广义的人类学习过程中,我们极易陷入类似机器学习中过拟合的困境。如果将前辈们的创作脉络视为训练的数据集,我们通常也会从模仿开始,学习前人的风格。每种风格都可能意味着多种创作策略的复杂组合。批评家、艺术史学家亚瑟·丹托曾经在1964年《艺术世界》中提出过一个叫作“风格矩阵”的概念。简单来说,风格与风格之间,在艺术界这个场域内,会形成一种或肯定或否定的关系。从一个简化的角度出发,如果我们只考虑“再现”与“表现”这两个维度,那么我们大致得到四种风格:野兽派(再现,表现)、新古典主义(再现,非表现)、抽象表现主义(非再现,表现)、硬边抽象(非再现,非表现)。沿用这种思路,我们可以将某种流派或者某位艺术家的创作风格以关键词形式分解。例如,我们可以笼统地去拆解刘小东的创作风格:

作品名称:《红线仪式》

作者:吴念真

院系:实验艺术

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

刘小东≈现实主义题材+写实主义画面表现+中等尺寸笔触+摄影视角+非制作性+油画材料性+中高饱和鲜灰色调+低差异性饱和度+高色相差异性+中高明度……

回到机器学习的语境,这些正极负极的碎片化风格就成为制作图片所用到的文字提示词。换句话说,写提示词在这个语境中基本上就是艺术创作的全部内容。并且,其实早在人工智能出现之前,就已经有很多人通过输入提示词与调参进行艺术创作。比如罹患帕金森后找人代笔的画家,不直接参与摄影或剧本创作的导演,以及无法亲自操弓的音乐指导。

作品名称:《散落的身影》

作者:夏阳铭

院系:雕塑系 第三工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

然而,这里面如此庞杂的对于多种创作手法的选择,更多的则是一种艺术家的主观判断,而非创作上的金科玉律。但当许多学生开始学习时,则是进入了一种对于整体风格全盘照收的惰性学习之中。一方面是因为他们在创作经验上无法分辨,但更重要的另一方面则实为一种潜移默化下的生存策略。齐白石曾经说过,“学我者生,似我者死”;然而,在学院教育之中,画得像自己的老师并不是一件值得批评的事情。我曾亲眼见过美院的老先生去参观年轻教师的群展,然后把几乎每个人的作品都批评了一遍,而唯一有所肯定的作品的评价则是“画得挺像徐芒耀的”。很多时候,学术怕的并不是被人评价自己画得和老师太像,反而是怕自己的作品进入市场或体制的过程中,因为作品不像自己的老师,而失去了原本可以享受的竞争优势。这是一种默契,更是一场共谋。

作品名称:《现代敦煌:抽象的回响》

作者:孙婷婷

院系:雕塑系 第二工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

这个作品最终以微信推送的形式呈现,也正是对于这种现状的一种回应。不幸的是:大部分读者落入了对具体技术的盲目自信或自卑之中,陷入了如“天啊,不会吧不会吧,这么明显的AI你们都看不出来吗?”与“哎呀,我真是被骗到了,没想到居然都是AI生成的”之类关于找不同的真假判断里。对我而言,AI并不是一个与人相对立的实体。AI应当作为一面镜子,可以让我们有一个更好的角度去理解何为人。

还有一种评论是对AI生成图像过于冷酷的厌恶。许多人坚定地认为,机器和算法绝对不会有情感,因此它们生成的作品也绝对不会含有情感。然而,这里有一个难以忽视的问题,那就是我们自然而然地将“我们(人类)”与“它们(人工智能)”对立起来。但在我看来,我更愿意将“我”与“除我以外的所有事物”作为相区别的两个主体。归根结底,我们又如何知道,其他人类是否真的和我们一样有情感,而不是模拟出来的呢?

作品名称:《碰撞的和谐》

作者:林烨泽

院系:油画系 第五工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

在诸多留言当中,有一条我感触很深:“我很自然地忽略掉了所有疑点和破绽,和AI的作品共了情。我在寻找隐喻,只看到了自己想看到的东西。”是的,与其纠结于此,不如“耳得之而为声,目遇之而成色”。机器学习所生成的信息,如同一个平行时空中的无尽藏海。我们明明已经在历史长河中经历了如此多的“何为艺术”的讨论,诸如“有声电影不能叫电影”“摄影必须得是胶片的”“不押韵的不能称之为诗”……但在大多数情况下,本体论者终将被时间打得体无完肤。

画家张中阁有一句话让我记了很多年,“绘画可能一部分属于艺术”。绘画除去所谓的艺术的部分,可能还是技术、巫术,是奢侈品、投资工具,是晋升通道,是体力劳作,是时间,是对有毒的颜料与媒介剂的被动吸入。绘画中有非艺术的部分,正如AI艺术有后人类的成分,但这并不代表最终的结果一定是冰冷、无趣、不值一提的。也许我们可以抛开框架与背景,暂停观念与逻辑,回归到最简单最直接的对于作品的观看之中。艺术可能一部分属于人类。

作品名称:《无声》

作者:苏清华

院系:油画系 第四工作室

导师:米俊妮、蔡特、吉霹替、方政

还有一点比较让我在意的是:在几百条留言之中,居然没有一条是关于人文学院的。究竟是因为大家对于艺术史领域较为陌生,还是文字天然没有图像那么受人关注?抑或是说知识本身其实是种幻象?

最后,如果我告诉你,本文其实是由我写的约150字的提示词出发,用ChatGPT自动生成的文章,你是否感到了愤怒,觉得浪费了好几分钟白读了一场?但如果我又告诉你这其实只是个玩笑,我仍然一字一句花了不少工夫才写出来的呢?对这篇文章而言,对你自身来说,到底有何区别?

展签

本文来源于《画刊》2023年第6期

评委评语

方政深谙影像表达的中庸之道,不偏不倚,不过不及,在新与旧、静与动、传统与当代、内核与边界,甚至技术、材料与观念、历史、当下与未来之间切换自由,辗转腾挪又游刃有余。

但不经意间,因之新技术,向传统的美术教学成就发出了令人眩晕的拷问。(晋永权)