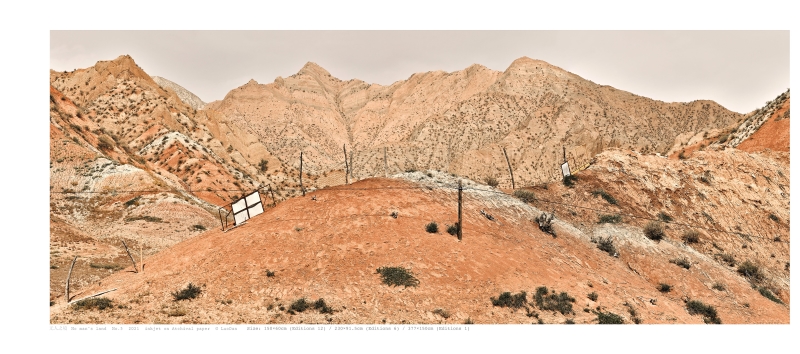

第十届中国摄影年度排行榜丨骆丹:无人之境

/ 无人之境 /

艺术家:骆丹

1968年出生于中国重庆,1992年毕业于四川美术学院,现在生活工作于中国四川成都。

曾获得多个摄影奖项,作品《素歌》系列获得第七届AAC艺术中国·年度影响力-摄影类大奖(2013年);2011年,荣获侯登科纪实摄影奖、并被评为大理国际摄影节的最佳新锐摄影师,TOP20-2011中国当代摄影新锐;作品《何时离去》荣登第四届中国摄影年度排行榜(2016),因《北方,南方》系列作品获得连州国际摄影年展的年度杰出艺术家金奖(2008)。作品被美国旧金山现代艺术博物馆、美国皮博迪-埃塞克斯博物馆、特尼摄影基金会、成都麓湖A4美术馆、成都当代影像馆等多家艺术机构和个人收藏。

骆丹:人类的存在,只是一闪而过的微光

文 / 傅尔得

当目光四处游移在骆丹《无人之境》系列的画面中时,感受力会逐渐被那苍凉无涯的荒野所唤醒,才惊觉,日常生活将人吞噬得有多彻底。

我们需要这样的唤醒时刻,来获得一个思考人类全貌的视角,借此指引我们陷入泥泞时的日常。

骆丹的作品表明了他扩大空间性思考的能力。从东北的爱珲到云南的腾冲,这条在中国地图上按照人口密度切分的“胡焕庸线”,成了他拍摄《无人之境》时的行走依据。在这条斜线以西的中国40%的莽莽大地上,仅居住着全国近6%的人口。当他深入到这些以草原、戈壁、沙漠和高原等地貌为主的人迹罕至的西部地域后,似乎跳出了现代世俗生活的边际,退却了城市文明的喧嚣和虚饰,回到了被日常所消耗或淹没的人的根本存在中。

杉本博司的作品为我们提供了一条理解骆丹作品的渠道,那便是:以空间式的景观对抽象性时间的模型化呈现。杉本博司《剧院》中一片白光的电影银幕是时间的模型,展示了静态图像和时间流逝之间的张力;《海景》则是地球以及人类精神史的模型,它们呈示了存在于杉本博司想象中的人类在意识起源时所见到的景观。和杉本博司一样,骆丹也在以一个更为宏大和辽阔的视角,来看待人类社会及其历史。他们都在探讨艺术与整个人类世界的联系,都有着通过其作品为世界找到秩序与根源的内在紧迫性。

若想认清和判断历史和现实,就要先设法站到历史和现实的边缘上,在《无人之境》中,“胡焕庸线”就成了边际的象征。在那些无人旷野里移动并暂居的骆丹,长久环视着辽阔苍凉的天地,直面着历史或当下的人类所遗留下的痕迹,将眼前的空间景观进行了时间上的解封。于是,在这解封的时间里,不同历史上的人类曾在此地的生灭与爱恨,野心与欲望等,都蒙太奇般地交错在一起。当人类秩序和宇宙的绝对秩序在骆丹的内心对峙时,胜负一目了然:人类短暂、朝代短暂、人生短暂、仇怨短暂、和乐也短暂。

看得见的与看不见的,都同时存在。骆丹其实在通过长卷式的宽阔视野,来设法处理有着整体属性的自然。《无人之境》统合了时间与空间、精神与存在、现实与理想、矛盾与冲突、动态与静态,这场看似外向式的空间式观看,实则体现了一种内向式的根本需求,抛出了关于人在宇宙中的存在的根本命题。如果没有心存整体性的考量,就算面对更壮观辽阔的景观,拍来拍去,也只是在人与自然间竖起各种各样的障碍,结果是既无真正的人,也无真正的自然。如塞尚的画作,看似风景,实则是他所主张的对绝对性的追求。

必须有个体的完整性,才有创作方法上的完整性。骆丹喜欢孤独,并享受独处,他一直对彻底自由的存在有着精神向往,他也设法让自己有机会切断日常琐事的纠葛,主动进入到彻底的孤独之中。当人不被自身以外的事物所淹没时,才能全然独处。对一个真正的创作者而言,其人与其创作方式是合二为一的。

骆丹的作品虽然都是以“在路上”的方式拍的,但可以粗浅地分为两个阶段。从早期的《318国道》《北方,南方》到《素歌》,是他所面对同时也参与其中的人、社会、文化、历史等现实,是一种由内向外的观看与评判。而从《何时离去》开始,直到《无人之境》,他不再依赖外界人事物的现实经验或视觉刺激,而是开始面对自我,转为一种由外向内的观看。或许,是面对自我时的紧张和矛盾,使他远离了城市和人群,进入到了荒野中,也因此,他进入了属于其自身个性所特有的视觉美学和哲学性方法的创作中,呈现出的作品便是他在面对自我时,内心对真实性的追求,对一种超脱于人与自然的绝对秩序的追求。

我们或许缺乏骆丹那种只身进入荒野暂居的勇气或能力,但透过他的作品,却可以想象置身浩瀚荒野时,人在极限性孤独中的存在。

傅尔得:《无人之境》系列,是在疫情的大背景下出发的吗?

骆丹:是的。这个系列是从2020年6月开始的,这之前的那段时间,我们都知道自己经历了什么。之所以去拍,是有一个让我感触很深的经历。在疫情最严重的时候,我们所有人都封闭在自己家里。有一天,我的食物没有了,不得不下楼去买。当我走到大街上时,突然间发现这么大的城市里,街道变得空无一人,也没有车,大街上的只有我一个人。这个体验简直前所未有,我只曾在一些灾难片里看到过类似的场景,但当它突然变成非常具体的感受时,对我的冲击实在是太大了。城市是由无数人所共同构建的一个整体的社会,但突然间,里面的主体消失了,人不在了,便感觉在此基础上建立起来的一切秩序都崩溃了,一切都显得非常超现实和不可思议。我们曾对社会原本运作的机制和秩序毫不怀疑,但当这一切戛然而止的时候,突然觉得这种秩序好像并不那么牢靠。当时,我就想把这种感受呈现到作品中,所以我选择了拍摄《无人之境》系列的地方

傅尔得:《无人之境》这个系列的所经之地您是如何选择的?

骆丹:我走了很多地方,不光是河西走廊,包括整个中国的西部。中国地图上有一个人口密度分界线,从瑷珲沿着东北到西南方向的腾冲,在这条线以西,人口的分布一下就变得很少。在那些地方,人所建立的秩序在短暂的存在后,就会被自然的秩序,也即宇宙中的一种绝对秩序所覆盖,然后就变成了所谓的遗迹一样的东西。我的前一个作品《何时离去》也是在类似场景的地方拍的,这次我其实也去到了很多同样的地方,但足迹范围比上次更大。在当前的背景下面对相同的场景,我有了一些新的思考和体验,如我们人类所建立的秩序和宇宙中更宏大的秩序之间的关系,特别是从当前我们经历的危机的背景下再去看那些场景,会有更深的体验。我再回到当初的地方,用一种新的方式去表达这种体验。

傅尔得:您说到两种秩序,我们所看到的世界是相对的,如物质世界、自然界,您在这其中经历和观看的同时,满足了对绝对事物的需求,也就是我们对精神上的超越性的需求。我可以这样理解您的想法吗?

骆丹:在我个人的体验里,我是相信一种绝对的秩序的,我们所有的一切,都是由这种绝对秩序所创造的。我们自身所建构和经历的人类社会和自然界,离绝对秩序离还非常的遥远,而且在日常生活中很少有机会去感悟到它,在我所拍的那些场景中,能看到人类的秩序走向衰亡的过程。在那种环境中,当眼睛非常确实地看到那些场景时,我再来体验这两种秩序,就看得非常真切:人的能力是有限的。

傅尔得:这让我想起人类学家曾打过的一个比方,如果把地球从诞生到现在所经历的时间比作24小时的话,那么人类出现的时间,只是午夜钟声敲响的前4秒。您的这次拍摄之旅,感觉是一种精神上的洗涤之旅?

骆丹:对,人类在地球上其实非常短暂。可能是最近一些事情经历得太多了,心理有一种很强的挫折感,感觉自己随时都被一种外在力量所左右,却无法脱离和解脱。最近,网上看到的各种新闻,各种各样的事情加起来,都有一种很深的无力感,再加上世界的战争、瘟疫、气候危机等,所有的东西都在很短的时间内叠加在了一起,因此,当我到达了那些地方之后,那种末世感就变得非常的具体。看到的场景总让我去想未来。它们之所以那样呈现,是经过了亿万年时间的漫长演进,人类进入的时间虽不长但也建设,但到一定程度之后会衰亡,最后完全变成遗迹和废墟。那些遗迹从时间上看并不长,有的甚至只有十几二十或三十几年,但如果从地质时间和天文学上的时间来看,他们曾经的存在,完全就像是一闪而过的一点微光。但人就是处在这当中,我们就只有那么一点点的时间。

傅尔得:您的作品有种宇宙创世之初的感觉,但同时又散发着灾难的气息,但画面看起来又那么美。面对那些场景,您一定思考过很多宏大的问题,比如人要如何在这样的世界中生活?

骆丹:我一直都在思考这样的问题。包括在拍摄整个过程中,当你面对那些宏大的场景时,它们那么地苍凉,那么地有时间感、历史感,总是会让人不由自主地去想,我们到底要怎样去面对当下。从我个人的想法来说,不管怎么样,我们注定都会走到眼前那只剩遗迹的一步,所以,我们脑子里应该要有一个更大的时间的概念,当理解到这一概念和绝对的秩序是我们无法撼动时,对我们今天的行为,落实到个体的话,会让我们的脑子里产生一个界限,这个界限会提醒我们,不要逆天而行,要顺势而为。

傅尔得:您的那些磅礴宏大的场景,让一句话闪入了我脑中,“在我头上是浩瀚的星空,在我心中是道德的法则”,这句出自康德的墓志铭,“星空”代表自然及其运行法则,“道德的法则”大概表示我的心里是自由的,但我对自己有道德的要求。看您的作品时,我不仅仅看到了作为客体的景观,还看到了您作为主体的个人,虽然渺小,但仍站在宇宙天地中,去面对庞大的自然和强大的法则,此刻的人是主动、有强大力量的。我很想知道当您面对那些场景时,是如何感受自身和个体的?

骆丹:身处在那种环境中,它会让你觉得自己是极其短暂的存在,但这短暂的存在对我们个体来说,却是绝对的,是我们的全部。在面对那些宏大的场景时,它对你的影响是非常直接的,一下子你就会把自己放在秩序当中,这种绝对的秩序像一个坐标参照系,会让你真切地理解人在宇宙、社会系统中处于什么样的位置。我感受到,没有什么是可以让你嘚瑟的。

傅尔得:这次因《无人之境》系列在路上的经历和拍摄,满足了您内心的哪些东西?

骆丹:这种体验非常的复杂。那些地方在历史上都曾发生过很多事件,无论是与西方的丝绸之路,朝代的更替,族群之间南下北上的冲突、争夺、融合等等,我都很具体地感受到了这些的存在。比如,我开车进到了一个以前的要塞里,它就像长城的一段烽火台一样,类似于一个城堡,只有我一个人在那,周围没有其他任何人的干扰。这个要塞之所以在那,是因为它处在一个古人交通、迁徙的关隘位置,它的北边是大漠,南边是青藏高原,从它后面的河谷就会去到青藏高原的地域。历史上很多人曾在这个要塞生活过,但现在那里除了四面墙,他们也没留下什么痕迹。我面对那一圈的土墙,远处是很大的祁连山脉,我就住在里面,傍晚,我看着远处的一轮圆月,酒红色一般从地平线上升起。这一路上很大的收获,是我感受到自己和不同时代的人都到达了同一个地方,这种“同在感”让我像一个进入了时空隧道的穿越者,既可以说回到了过去,也像是抵达了将来。很多人在得知我在路上是一个人时,都会好奇我怎么会不害怕,万一碰到了孤魂野鬼或什么来找我怎么办,我跟他们说,我一点都不害怕,因为你脑子里有更大的绝对的秩序,你知道自己的位置。当你明白,不管是过去还是当下,你其实都是一个人去独自面对这个世界时,那么别的东西就并不会成为干扰。

傅尔得:您这是在用人的理性去看人生的根本真相,那么您认为领会到了某种绝对的秩序后,人生是更有意义还是更虚无了?或是说这让您更积极还是更幻灭?

骆丹:对我来讲,最重要的是去感受。有很多人说这些完全没有意义,也有人说这是有意义的,我个人不去作这个判断,但是那一刻的感受对我而言是极其珍贵的,那是一种非常真切的“个体存在感”,可能对别人来说是完全没有意义的。我之所以去做这些作品,就是想把感受到的体验呈现出来,对于观者,他们或许可以感受到跟我一样的东西。

傅尔得:您提及的个体存在感,我们是可以在遥远的他方感受到,但也可以在日常的生活中感受到。我的意思是,您从早期的《318国道》《南方北方》开始,到后面所有的作品几乎都是在路上和远方做的,是什么一直驱使着您上路?

骆丹:我可能是没有什么归属感的人。人分很多种,有的人可以待在家里,虽然不怎么动但内心有很大的一片天地。我是另外一种,我觉得自己在这个世界的时间是有限的,我比较贪婪,总是希望把自己放在移动当中去经历更多的事情,这种过程和体验一直都是我非常喜欢的方式,所以我老是在路上,因此也收获很多。不管是在外面,还是在家里,我都能够独自待在一个地方,独自生活我没问题。去年结束拍摄后到现在有快一年了,我在家里几乎没动,甚至一个星期都不怎么出门。当然也有疫情的原因,去年我拍摄结束实际上是被疫情中断的。去年国庆之后,因为疫情,我被控制在新疆一个冰天雪地外面零下17度的地方,但又没人管你,所以我当时真的是抱着一种侥幸的心理逃出来的。一旦你挣脱了这种控制,这种控制会反过来钳制你,人就变成了一种逃犯的心态,路上我一看到警察心里就哆嗦,几乎是从那边一路逃回了四川。这个经历让我特别反感,你的一切行动不由你说了算,你变成了一个被控制的东西,我的心里完全没法接受这样的状态。与其出去被别人控制,不如在家里待着。所以这大半年的时间,我几乎没怎么动过。但是我在外面的时候,整个过程几乎是我一个人的状态。

傅尔得:其实,一个人要有很扎实的精神内核,才不会受外界的干扰,才能从容应对外在的一切,您可以长时间独处的内在精神是怎么形成的?

骆丹:这个说起来和自己的信仰有关,不管是自己生活也好,还是在外面独自创作也好,你虽是一个人,但并不孤单。各人都不同,有的人可能需要朋友间的交流或人际关系等去保持自己的状态,有的人的存在感是不需要一个系统或群体的,像我这一类的人可能性格比较孤僻一点,独处让我很自在、轻松,人际关系越复杂反而对我是一个负担。我当然也有向外索取的需求,只是方式不同,很多时候我自己一个人停留在那些荒野里,住个好几天,等到生活物资用完了,再回到正常的人的社会里去补充,补充完我又回到那些场景中。在路上遇到很多检查站,他们看到我问的最多的一句话就是:“你一个人出来?不觉得孤单吗?”他们眼里,我有点不正常。和人相处,总不能以自我为中心,总得要照顾别人的感受,要配合,那就不是你一个人说了算,这中间会失去一些更自我的时间。但我一个人的话,就不存在这些问题。

傅尔得:2021年年初我看到日本摄影师岩根爱对您做的采访,《无人之境》这个系列当时叫作《无处可逃》,这两个名字内涵很不一样。

骆丹:当时我才刚在西藏拍了一段,所以那不能算是已经完成的作品,她说我可以给她现有的,我只能说给她发表是阶段性的小结。《无人之境》是整个行程结束后,我根据所有的照片来做的后期编辑的呈现。《无处可逃》的名字是根据我那段时间的经历而来,这个项目从一开始拍就被中断了。整个拍摄过程中,我总共在路上遇到了三四次疫情。2020年那次是线路被中断后只能原路返回;还有两次是因为在路上时我所在的地方发生了疫情。

傅尔得:听起来,这个系列虽叫作《无人之境》,但您在路上的遭遇确实是“无处可逃”。

骆丹:真的是,像一个隐含的线索。我就想去到人迹罕至的地方,而这本身就像逃离一样,但即便如此,我还是会面临各种不可预测的危机,最后还是要灰溜溜地逃回来。

傅尔得:从一开始的创作到现在的《无人之境》,您认为这些作品之间存在什么联系?

骆丹:我的作品是来自于自身的体验和反应,但最主要的线索还是关于我对时间和空间的理解。从《318国道》开始,到后面的《南方北方》,看起来是在很大的空间跨度上创作,但内容其实很多是关于时间的。我大部分关注的都是我们当下的状态,这状态不是一个割裂的片段,它是有延续性的,我所拍摄的当下影像,都有着很大的时间跨度的背景。那些地方曾是很多历史事件的场景,影像的内容也关涉到一些我们延续了很长的风俗习俗等。

傅尔得:这样讲来,您认为自己诸多创作的母题是什么?

骆丹:是关于我所看到的,而且,它们内含一个历史的脉络,以及在当下我们所存在的环境里,它们和我们自身有什么关系,这一直是我创作的母题。

傅尔得:您是侧重指我们跟周遭环境、社会等外界之间的关系?

骆丹:对,还有历史的背景,我们当下所处的位置和环境,这个“当下”不是割裂的,它与我们的过去以及未来的可能性等都有关。

文章来源丨JZZP假杂志

评委评语

姜纬

从认识骆丹开始,我就觉得他一直奔波在路上。《无人之境》系列是他的新作。这些作品展示出骆丹个人身心体验和岁月天地荣枯的交织,非常丰饶诚挚的精神自剖。

《无人之境》创造性地充分运用了最新的成像技术,大尺寸传感器每一次曝光可以获得一亿多像素的数据量,多次曝光后期拼合,尽可能多的采集现场信息,几乎把相机的性能扩张到了极限。每一幅照片的每一个部分都是聚焦点,都是视觉中心,于是,这些巨大尺幅场景的时间性是模糊的,它不是某一个瞬间,而是某一段时间,它可能是几分钟,几小时,也可能是几万年的存在……一个画面是过去现在未来的时光复合体。呈现在观众眼前的,是时空里自然与人为的强烈秩序感,以及这些秩序感之间意味深远的错杂关系。